退職日の決め方はいつが得?月末とは限らない、損せず手続きが楽な決め方とは

退職日は、例えばたった1日の違いでも10万円単位で損したり得したりすることがあります。

特に社会保険の観点では、退職日は一般的に以下の日を選ぶのがおすすめです。

- 転職先が決まっておらず、国民健康保険・国民年金などに自身で加入する場合・・・月末

- 転職先が決まっている場合・・・入社日の前日

- 家族の扶養に入る場合・・・月末の1日前

退職して社会保険が途切れてしまうと、自費で国民年金や国民健康保険に加入することになるためそれぞれの立場で検討することが大切です。

この記事では損をしないような退職日の決め方をお伝えします。

退職を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。

なお、先に退職をする場合は、必ず転職エージェントのサポートを受けて早めの内定獲得を目指すことが重要です。

大手のマイナビAGENTのような転職エージェントを利用することで、書類添削や面接対策などが受けられ、効率よく転職先を決めることができるためおすすめです。

退職日は何日付けがいい?決め方のポイント

退職日はどういう日かというと、退職をする会社に在籍する最終日のことを指します。

退職日は退職者本人が決めます。(民法第627条)

会社側が主体となって退職日を決めるものではありません。

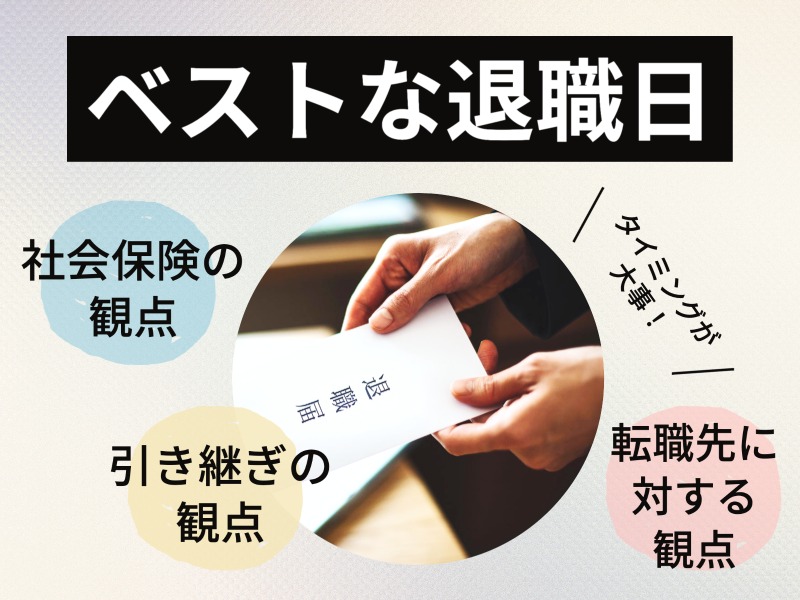

退職日の決め方は「社会保険(健康保険・年金)」「現職の引き継ぎ」「賞与(ボーナス)・退職金」「次の職場の入社日」の観点で決め、一般的には転職先への入社日の前日または転職先が決まっていない方は月末退職がおすすめとなります。

ただし、可能な限り転職先が決まってから退職日の調整をしましょう。

無職になると生活費や健康保険による貯蓄の切り崩しが精神的プレッシャーとなり、妥協した転職による失敗リスクが高まります。

そのため退職するのであればマイナビAGENTのような転職エージェントにすぐ相談し、情報収集だけでもしておくことが重要です。

ポイント1:社会保険(健康保険・年金)の負担から決める

退職日が1日ズレるだけで社会保険料(3万円ほど)を支払う可能性があります。

社会保険は喪失日(退職日)の翌日に加入していた組織に対して社会保険料を支払う義務があるためです。

例えば次の会社の入社日が4/1なのに前職の会社を3月15日で辞めてしまった場合です。

退職した次の日から被保険者としての資格を喪失するので、切れ目なく社会保険を継続するには4/1までの間はなんと国民年金(令和5年度は16,520円)と国民健康保険(所得や市区町村などによりますが、前年給与収入が300万円の一人世帯の方で約17,000円ほど)がかかる可能性があります。

参考:新宿区 令和5年度 国民健康保険料 概算早見表(給与/年金のみの場合)

この例では2週間の空白期間でしたが、たった1日だとしても同額が請求されます。

社会保険(健康保険・年金)の観点から考えると、退職日はできれば転職先の会社の入社日の前日にするのがベストです。

ポイント2:現職の引き継ぎの時間から決める

現職の引き継ぎの観点から退職日を決めましょう。

退職による仕事の引き継ぎにあたり「引き継ぐ担当者決め」「引き継ぎのスムーズさ」「引き継ぎ後のアフターフォロー」などの課題が考えられます。

あまりにも短いと無責任さが目立ち印象も悪くなるでしょう。

筆者の主観ですが一般的に1ヶ月ほどは引き継ぎのために時間を確保するケースが多いように感じます。

円満に退職できるように引き継ぎ時間を含めて退職日を決めましょう。

ポイント3:賞与(ボーナス)・退職金から決める

賞与と退職金が支給される場合は、支給されるように確認してから退職日を検討することが必要です。

賞与が支給される日の周辺で退職する場合は賞与の支給規定を確認しましょう。

会社によっては、賞与の支給日前に退職すると賞与が受け取れない可能性があるためです。

また会社によって、賞与支給の前月末に在籍する社員に支払われる場合など規定は様々です。

就業規則などで確認すれば間違いありませんが、わかりにくい場合は賞与支給日以降の退職が安心です。

退職金に関しては、ほとんどの会社がある一定の勤続年数を満たしていないと退職金を支給しないという規定があります。

勤続年数を1日でも満たしていないと、退職金を1円ももらえないことになってしまうので確認が必要です。

給与以外にもらえるお金はきちんと受け取ってから退職できるようにしましょう。

ポイント4:次の職場の入社日から決める

転職先への入社時期は内定後から一般的には1ヶ月~2ヶ月が大半です。

どれだけ長くとも3ヶ月以内で調整しましょう。

企業は入社してからの人員計画などの問題もあり、出来るだけ早く入社して欲しいと考えているためです。

入社日を転職先に伝える場合は、現職への引継ぎも考慮して1ヶ月〜2ヶ月の範囲を伝えましょう。

調整にはストレスがかかります。

転職エージェントを利用している場合は、代理で調整をしてもらえるためぜひ活用しましょう。

収入がない状態での転職活動は想像以上に大変であるため、退職日の決め方を悩む前に転職先は確保しておきましょう。

働きながら転職活動をするのであれば、オンラインで転職活動のサポートを受けれる転職エージェントを利用すると便利です。

大手のマイナビAGENTのような転職エージェントを利用すれば、自己分析や企業分析など手間のかかる作業もアドバイスを受けながら効率よく進めることができます。

また、優良企業の非公開求人を多数保有しているため、一般に公開されている求人より多くの中から自分の条件にある求人を紹介してもらえる可能性が高いです。

サービスはすべて無料で利用できるので、まずは登録して優良な非公開求人の紹介を受けてみましょう。

>マイナビAGENTに無料相談ならこちら

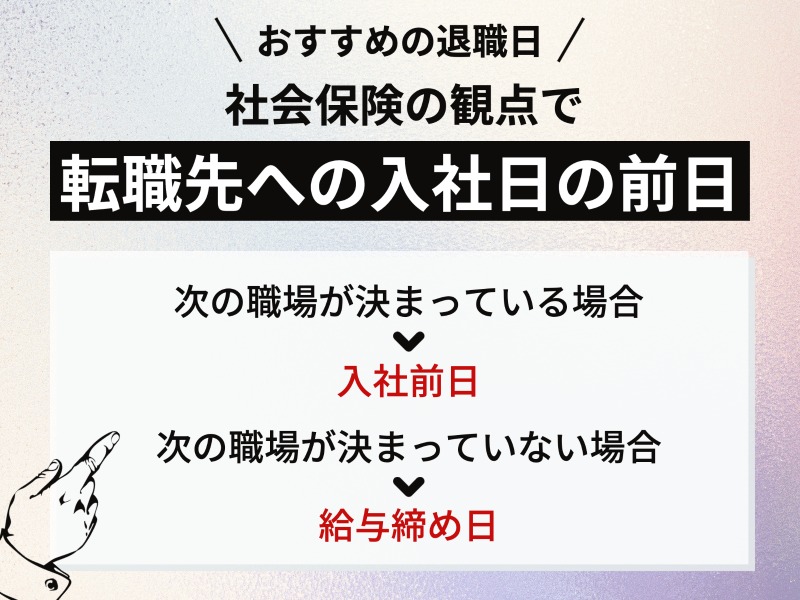

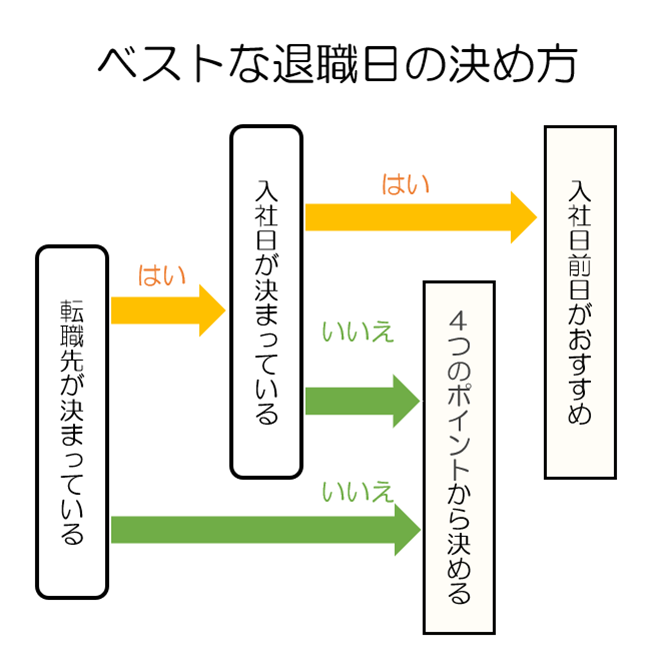

退職日で損をしないためには転職先の入社前日がおすすめ

退職日は次の転職先への入社前日が一番お得で楽です。

退職日と入社日を空けないように退職日を決めることで無職の期間が発生しません。

無職の期間がないようにすることで社会保険料が1ヶ月分(3万円ほど)がお得になります。

また無職の期間がなければ転職先の人事が手続きを行うため、手間がかからず楽で良いです。

もし、転職先が決まっておらず、先に退職だけする場合は市役所に行って社会保険の手続きと支払いが必要になってきます。

転職の場合は、あらかじめマイナビエージェント等に相談しておき転職先を決めておくと良いでしょう。

このように社会保険(健康保険・年金)の観点から退職日を決めることがベストと言えます。

そのため次の職場の有無によってベストな退職日が変わってきますので、それぞれ紹介していきます。

- 次の職場が決まっている場合:次の転職先の入社前日がおすすめ

- 次の職場が決まっていない場合:月末がおすすめ

転職で次の職場が決まっている場合の退職日は入社前日がおすすめ

次の職場が決まっている場合、入社前日に退職日を設定するのがおすすめです。

社会保険(健康保険・年金)が途切れることなく新しい会社で継続されるため、自己負担する必要がないためです。

一度社会保険が途切れてしまうと、社会保険料を自己負担することになり、1か月で約3万円ほど損することになります。

余った有給休暇を消化するなどして退職日を調整できる場合は、入社前日に退職日を設定しましょう。

次の職場が決まっていない場合の退職日は月末がおすすめ

次の職場が決まっていない場合、月末退職を選択するようにしましょう。

月末退職にしておけば、1か月分の国民健康保険料と国民年金の支払い約3万円弱を節約できるためお得です。

逆に中途半端な時期に退職をすると、最終在職月の今月分と退職後の1か月分である2ヶ月分の社会保険料を負担することになります。

ただ、給与締め日などの関係で締め日退職になることもあり得ます。

その場合は会社に従うようにしましょう。

もし、無職の期間を家族の扶養に入る場合は社会保険料を自己負担する必要がないので、家族がいる方は一度検討するといいでしょう。

転職先が決まっていないなら、求人が増える10月退職がおすすめ

転職先が決まっていない中で先に退職をするのであれば、求人数がピークで転職先を探しやすい10月退職がおすすめです。

無職で転職活動をするのはストレスフルなので、少しでも多くの求人で選択肢を増やすことが重要なためです。

さらには転職エージェントを利用すれば、書類の添削や会社に合わせた面接対策もあり内定がさらに取りやすくなります。

先に退職をする場合は必ず登録してサポートを受けて早めの内定獲得を目指しましょう。

>マイナビAGENTはこちら

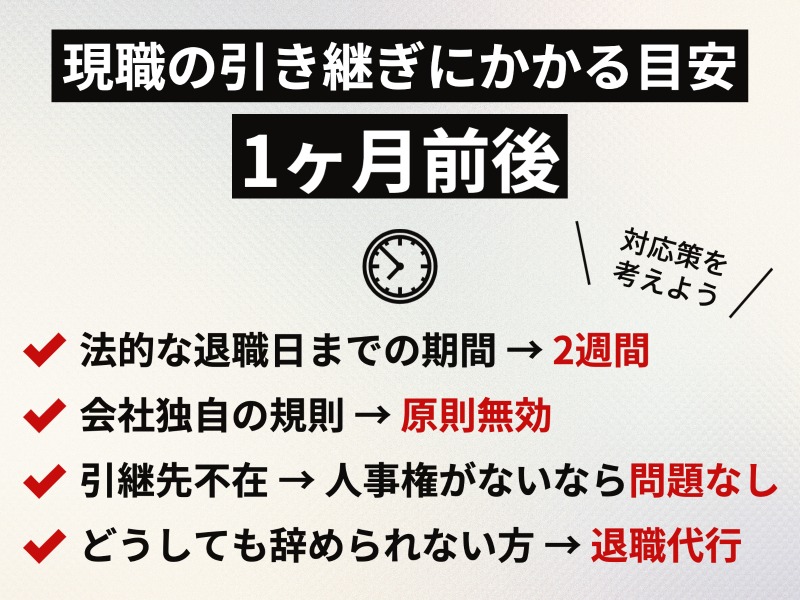

現職の引き継ぎにかかる目安は1ヶ月前後

「実際、引継ぎってどれくらいかかるものなの」と不安になっていませんか。

現職の引継ぎにかかる目安は一般的には1ヶ月前後。長くて2ヶ月です。

引継ぎと退職日については、以下のケースがありますので、対応策を考えるようにしましょう。

- 法的な退職日までの期間は2週間で、会社独自の規則は原則無効

- 引継先が不在でも問題なし!引継先を任命する人事権がないなら責任はない

- どうしても辞められない方は退職代行がおすすめ

それぞれについて解説します。

法的な退職日までの期間は2週間で、会社独自の規則は原則無効

法的な退職日までの期間は実は民法627条の規定では2週間で、実は会社側の同意は必要ありません。

退職は本人の自由な意思が尊重されるよう法で守られており、「辞める」と意思を伝えて2週間で自動的に契約は消滅します。

会社によって就業規則で多くの会社では「退職日は2か月前に伝えて下さい」となっているのですが、上述したとおり原則無効です。

理由として、民法627条で仕事を辞める自由が尊重されているためです。

就業規則は会社内でだけ通用するものであり、法律よりも優先されることはあり得ません。

社員が退職したくらいで業務が回らないから損害賠償ということはあり得ないですし、まずできません。

社員に反対に名誉棄損で訴えられて敗訴する可能性の方が高いです。

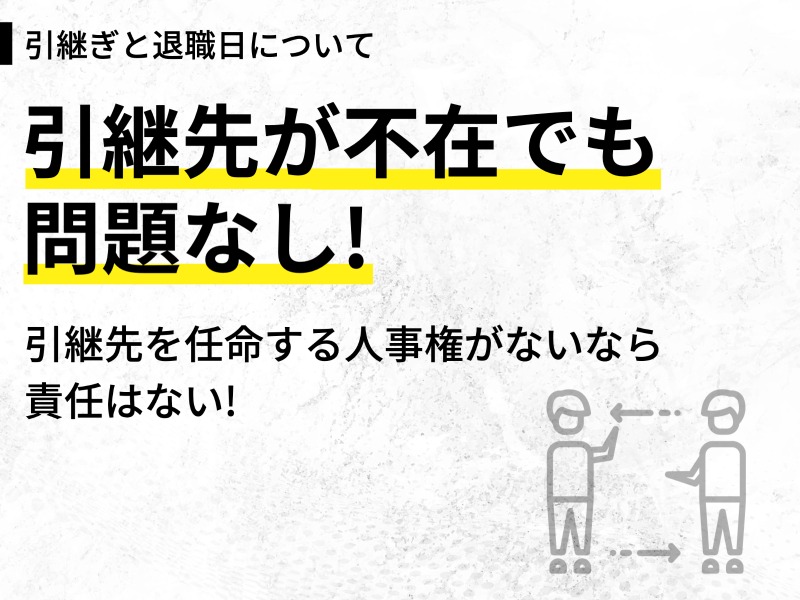

退職日までに引継先が不在でも問題ない

引継ぎが不在な場合、辞めて問題ありません。

引継ぎ先の人材が確保できないのは会社の責任です。

また、人事部と経営者には常に引継ぎを想定して仕事をすることが求められるためです。

引継ぎ不在は会社の問題であって個人の問題ではありません。

人事権がないのであればなおさらです。

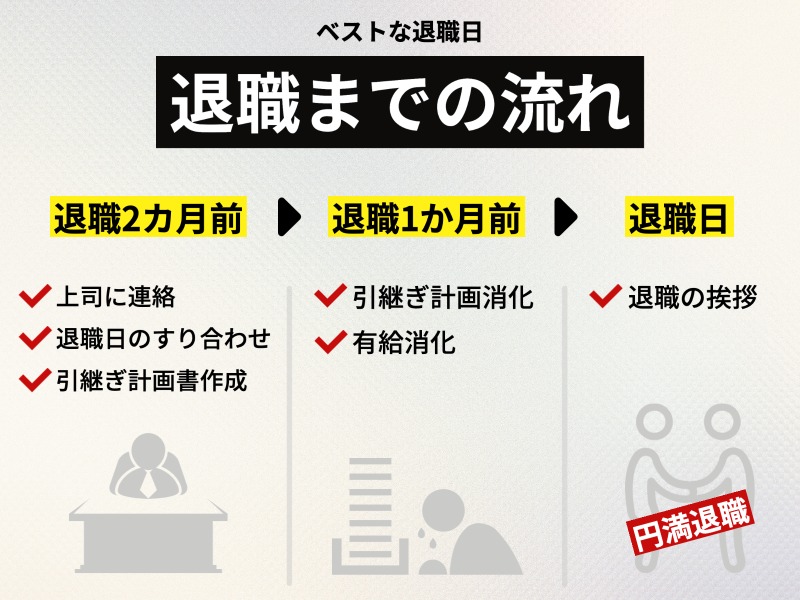

退職までの流れ

退職までの流れとしては、以下のSTEPを踏みましょう。

- 退職2カ月前 上司に連絡。退職日のすり合わせと引継ぎ計画書を作成

- 退職1か月前 引継ぎ計画消化。有給があるなら有給消化もしましょう。場合によっては有給を買い取る会社もあります。

- 退職日 退職の挨拶をしましょう。

重要なポイントは「円満退職」を意識することです。

退職をすればあなたの仕事が誰かがやることになります。

その分、負担をかけますので相手の気持ちに配慮しながらすすめることが重要です。

退職日に関するよくある質問と回答

退職日について悩んでいる方からのよくある質問をまとめました。

人事部で10年以上退職者を見送ってきた筆者が回答します。

おすすめの退職日はいつですか?

転職先が決まっている場合は、入社日前日がおすすめです。

社会保険が途切れることなく引き継ぐことができるため、自己負担で支払わないでも済みます。

転職先が決まっていない場合は、月末の退職をおすすめします。

社会保険料は、月末に所属していた会社が負担する仕組みになっているので、こちらも自己負担額が少なく済みます。

円満退職のコツはなんですか?

まずはお世話になった方への退職の挨拶は欠かさずに済ませましょう。

もし退職の理由を聞かれた場合、会社への不満は言わないようにするのが得策です。

あなたが退職したとしても周りの人は勤め続けるという配慮が必要です。

同じ理由で、転職先について話しすぎることも控えましょう。

感謝の気持ちを一番に伝えることが重要です。

何月に退職するのが得ですか?

損得の観点でお伝えするとボーナス支給後がお得な退職月となるでしょう。

また3月や9月は期の変わり目で求人が出揃う時期です。

そのため、3月や9月ごろから転職活動を始め、ボーナス支給月に退職する流れがスムーズで損しない転職と言えるでしょう。

会社が引き継ぎをさせてくれないから退職できません。

誠意をもって退職の意を伝えたのに、会社が対応してくれない場合は引き継ぎをせずに退職しても仕方ありません。

引き継ぐ人材がいないのはあなたの責任ではないので、遠慮せず退職しましょう。

どうしても退職させてもらえないのであれば、退職代行を利用するのも一つの手段です。

まとめ

人事を10年経験してきた経験からお伝えすると、退職日の決め方は「社会保険(健康保険・年金)」「現職の引き継ぎ」「転職先に対する配慮」「転職先の入社日」の観点で決めます。

おすすめの退職日は「転職先への入社日の前日」です。

社会保険(健康保険・年金)が途切れないようにするためです。

次の職場が決まっていない場合、月末退職を選択するようにしましょう。

年に2回(夏と冬)の賞与の時期に退職する場合は、賞与支給日以降に退職するようにしましょう。

なお、賞与をしっかりもらってから退職するためには、就業規則等を改めて確認する必要があります。

賞与支給の要件は会社によって異なるためです。

また、社会保険に空白期間を作らないために転職先を決めておく方がスムーズに手続きが済みます。

そのため、退職するのであればマイナビAGENTのような転職エージェントにすぐ相談し、情報収集だけでもしておくことが重要です。

転職先は目安として1~2か月入社を待ってくれる場合が多いので、その期間に円満退職できるように準備をしましょう。

退職日の決め方については「【ベストな退職日】人事が教える退職日は3つの観点から決める」で詳しく紹介しています。

ぜひ参考にして、双方が気持ちよく退職することができるようにしましょう。

>マイナビAGENTに相談して情報収集するならこちら

退職までの流れとしては、以下のSTEPを踏みましょう。

- 退職2カ月前 上司に連絡。引継ぎ計画書作成

- 退職1か月前 引継ぎ計画消化。有給があるなら有給消化もしましょう。

- 退職日 退職の挨拶をしましょう。

円満退職の秘訣は、以下の3つです。

- お世話になった人への挨拶

- 会社への不満を口にしない

- 転職先の話をしない

退職日の決め方に悩む前に次の職場は決まっていますか?

もし決まっていない方は要注意です。

収入がない状態での転職活動は想像以上に大変だからです。

収入がない状態での転職活動は、徐々に減っていく貯金額が思っている以上のプレッシャーになり、焦りが出ます。

その結果内定欲しさに妥協した企業に入社してしまい、後悔する方が多くいます。

また、転職は空白期間が長いほど不利となっていくのが現実です。

とは言え、「働きながらの転職活動なんて大変すぎるから無理」と思う人もいますよね。

そんな方には転職エージェントの利用がおすすめです。

転職エージェントと言うと、単に求人の紹介をしてくれるだけと思うかもしれません。

しかし求人紹介だけではなく、転職にまつわる厄介ごともサポートしてくれるサービスです。

例えば、自己分析や企業分析のような時間も手間もかかる作業も、アドバイスを受けながら進めることができます。

特におすすめの転職エージェントはマイナビAGENTです。

マイナビAGENTなら転職のプロであるキャリアアドバイザーがマンツーマンで転職活動をフォローしてくれます。

潜在的なニーズを引き出して、あなたの希望にマッチした業界や企業を提案してくれます。

退職に向けて、まず転職先を決めるための力強い味方となるでしょう。

サービスは全て無料で利用できるので、後悔しないためにもまずは相談してみてください。